Le casque allemand-bassinoire

- Artiste/Fabricant(e)

- Inconnu

- Date de production/création

- 20e siècle (post-Deuxième Guerre mondiale)

- Entrée dans la collection du musée

- Terminus post quem 1950

- Lieu d’origine

- Ozzano Taro, Collecchio, Parme, Émilie-Romagne, Italie

- Lieu actuel

- Ettore Guatelli Museum foundation, Ozzanno Taro, Italy

Tout ce qu’on peut faire avec un casque... Le métal a longtemps été considéré comme un matériau de grande valeur, bien trop précieux pour être jeté.

Les objets du Musée Ettore Guatelli évoquent le quotidien ordinaire et en parallèle la créativité et la compétence artisanale. Ils reflètent la volonté et la capacité de résoudre des problèmes pratiques en réinterprétant les formes des objets selon l’usage qu’ils sont appelés à remplir. Ici, la personne qui a récupéré ce casque de soldat allemand à la fin de la Seconde Guerre mondiale a décidé d’y souder un manche en bois pour en faciliter la prise. Le casque ainsi transformé pouvait être rempli de braises et glissé avec le «moine» sous les couvertures afin de conserver la chaleur toute la nuit, surtout l’hiver.

Ettore Guatelli a sauvé celui-ci de l’oubli, ainsi que toute une série de casques datant de la Seconde Guerre mondiale. Transformés en objets de tous les jours, ils sont aujourd’hui exposés dans la « Salle de cuisine » du musée. Réunis, ils nous donnent un aperçu de la campagne européenne après-guerre, qui rivalisait de créativité et d’adresse manuelle, et a produit des inventions très ingénieuses créées en fonction des besoins du moment. En l’occurrence, ces casques nous incitent également à prendre en compte la dimension émotionnelle, à imaginer les sentiments que les populations occupées pouvaient ressentir à l’égard de l’occupant ainsi que leur désir de nouveau départ juste après leur libération.

Dans les années 1950, Ettore Guatelli commence à fréquenter de plus en plus assidûment les entrepôts des collecteurs de déchets au pied de l’Apennin dans la région de Parme et donne forme à ce qui deviendra son musée. Au mitan des années 1970, la collection d’Ettore Guatelli s’agrandit considérablement et s’insère sans préavis dans le mouvement de redécouverte et de valorisation de la culture populaire qui anime l’Italie dans les années 1970 et 1980. Son musée devient l’un des représentants les plus uniques et les plus singuliers de la muséographie démo-ethno-anthropologique du 20e siècle italien.

Les objets du design spontané célèbrent « l’esprit de débrouille », une forme de design original et moins structuré que celui du recyclage contemporain. La nécessité d’utiliser tout ce qui était à portée de main devenait une source d’inspiration pour l’assemblage et la récupération de pièces, qui n’étaient jamais jetées, car elle pouvaient toujours servir en cas de panne soudaine, de casse ou d’usure ; ainsi, la vie pouvait suivre son cours malgré les conséquences naturelles de leur utilisation répétée au fil du temps.

Dimension

22 (H) 45 (l) 22 (p)

Numéro d'inventaire

107

Droits d'auteurs

@ Fondazione Museo Ettore Guatelli

Matériau

Casque militaire allemand (Seconde Guerre mondiale) auquel un manche en bois et en fer a été soudé pour en faire une bassinoire

Statut

Exposé

Crédit des images

Mauro Davoli

Affiche « Donner pour aider »

- Artiste/Fabricant(e)

- Les Petits Riens

- Date de production/création

- Fin des années 1970 – début des années 1980

- Entrée dans la collection du musée

- 2022

- Lieu d’origine

- Bruxelles, Belgique, Europe

- Lieu actuel

- House of European History, Bruxelles, Belgique

Les petites choses que nous jetons pourraient améliorer la vie d’autres personnes.

L’association « Les Petits Riens », à l’origine de ces affiches, a été fondée en 1937 par le prêtre Edouard Froidure (1899-1971). Plutôt que de faire preuve de condescendance à l’égard des pauvres, les associations caritatives comme la sienne encourageaient l’auto-assistance et l’indépendance. Ainsi, les sans-abri et les chômeurs pouvaient collecter et vendre des objets d’occasion pour gagner un peu d’argent. Ces personnes vivaient dans des logements collectifs fournis par l’association. Le logo de l’association représente l’un de ces hommes transportant des « petits riens ».

L’influence des associations caritatives de ce type s’est étendue au-delà des groupes défavorisés qui ont motivé leur fondation. Elles ont également eu un effet sur les modèles de consommation et de réutilisation. Au lieu de réparer ou de réutiliser leurs vieux objets, les gens pouvaient les donner en toute bonne conscience, conscience à laquelle des slogans comme celui des Petits Riens (Donner pour aider) faisaient délibérément appel.

Les premières associations caritatives consacrées au recyclage et à la revente d’objets de seconde main apparaissent au 19e siècle. Tout commence avec l’Armée du Salut, fondée à Londres en 1865, rapidement suivie par d’autres organisations. À Bruxelles, « Les Petits Riens » sont devenus l’emblème de ce nouveau type d’associations caritatives.

Il existe aujourd’hui 27 magasins « Les Petits Riens » en Belgique, mais de nouvelles plateformes commerciales d’achat et de revente de vêtements d’occasion se développent dans toute l’Europe. Porter ce genre de vêtements est de plus en plus tendance, et ce dans toutes les classes sociales. Comme le fait observer Céline, qui travaille pour l’association, les organisations caritatives souffrent autant de cette évolution qu’elles en bénéficient. D’un côté, elles subissent la concurrence des sociétés commerciales. « Depuis quelques années, les gens qui, auparavant, nous donnaient leurs vêtements sans arrière-pensée, essaient d’abord de les revendre. Par conséquent, ce qui nous revient en fin de compte est souvent de mauvaise qualité, car c’est ce qu’ils n’ont pas réussi à vendre. » D’autre part, les associations caritatives attirent de nouveaux clients, plus jeunes.

Cet objet est le résultat d’un processus participatif local mené avec des experts locaux pour préparer l’exposition « Jeter ». Ces experts ont contribué à l’exposition par leurs témoignages et par le prêt d’objets (comme celui-ci). À l’époque, nous avons avec « Les Petits Riens » et c’est cette association qui a permis au musée d’entrer en contact avec Céline et d’autres personnes.

L’action des associations caritatives telles que « Les Petits Riens » continue de se faire sentir au-delà des groupes défavorisés qu’elles aident directement. Elles influencent encore largement nos modèles de consommation, de réutilisation et de mise au rebut. Le port de vêtements d’occasion est de plus en plus prisé par ceux qui se préoccupent d’acheter d’une façon écologique et socialement responsable, et ce dans toutes les classes sociales. Céline, employée des « Petits Riens », indique que les associations caritatives gagnent de nouveaux clients qui achètent des vêtements usagés « par conviction », « pour consommer différemment », et pour lesquels la fripe « est presque un acte militant ».

Grâce au réseau de points de collecte que « Les Petits Riens » maintiennent et développent, il est tout aussi facile de donner les objets devenus inutiles que de les jeter, ce qui évite que ces objets ne finissent prématurément à la poubelle.

Matériau

Bois

Dimension

145,00 x 70,00 x 7,00 cm

Numéro d'inventaire

2021.0050.72 et 2021.0050.262

Droits d'auteurs

UE, PE, Maison de l’histoire européenne, Bruxelles

Statut

Exposé

Crédit des images

Photo 2022 by Regular Studio, © EU, European Parliament

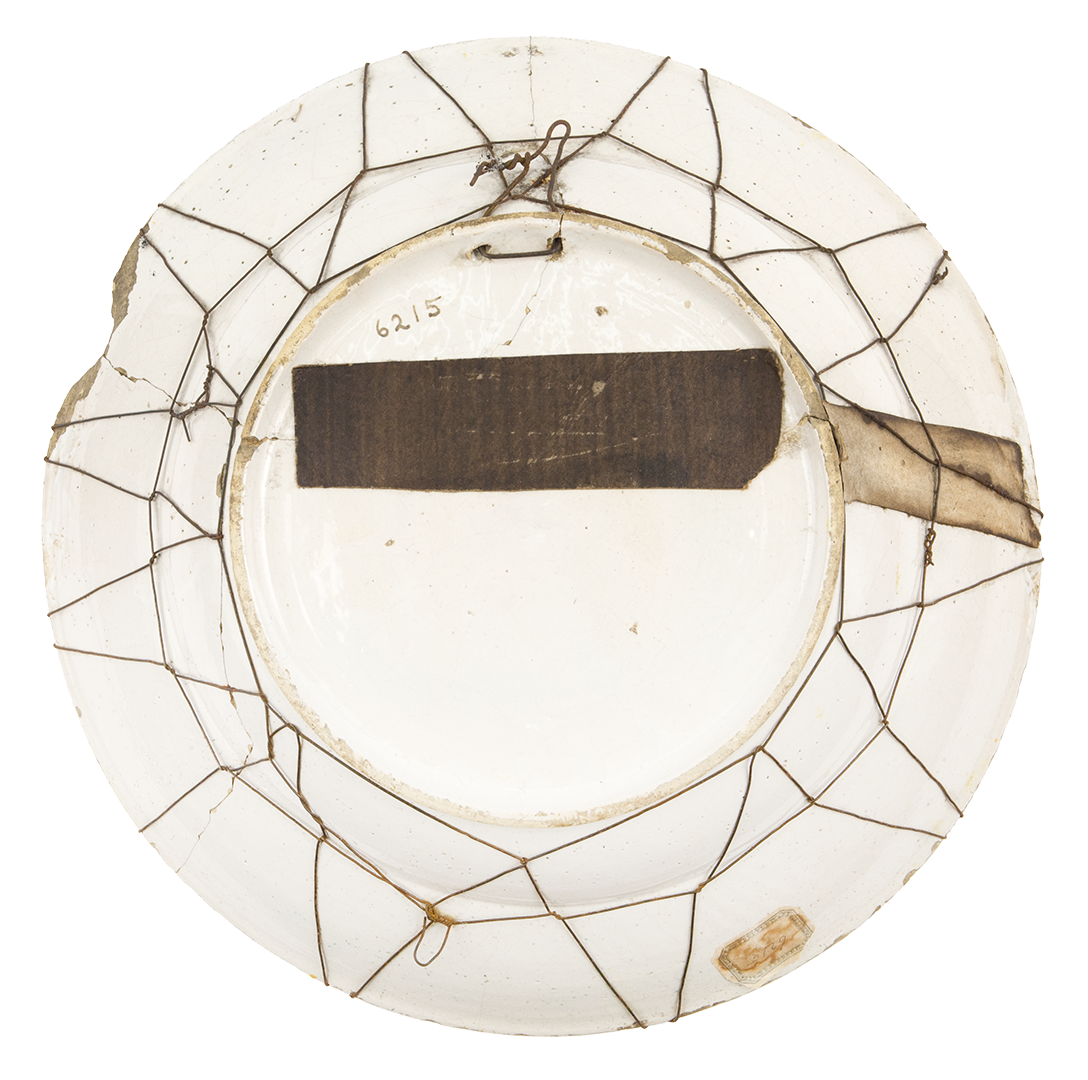

Assiette réparée

- Artiste/Fabricant(e)

- Inconnu

- Date de production/création

- Début du 19e siècle

- Entrée dans la collection du musée

- 1896

- Lieu d’origine

- Slovaquie occidentale

- Lieu actuel

- Austrian museum of folk life and folk art, Vienna, Austria

Nous pouvons en apprendre beaucoup sur une société en connaissant les compétences qu’elle valorise le plus.

Cette assiette du début du 19e siècle, au motif de cerf jaune typique de la faïence huttérite de Slovaquie, dite Habaner, a été réparée au fil de fer par un rétameur inconnu. Les rétameurs slovaques, dits « Rastelbinder » (référence à la rouille du fil de fer), faisaient partie intégrante du paysage visuel et acoustique des villes et villages de l’empire des Habsbourg jusqu’au 20e siècle. Ils parcouraient l’Europe en réparant des poteries et vendant des ustensiles faits maison : tamis, louches, paniers et pièges à souris. Dans leurs costumes slovaques typiques, avec leur marchandise bigarrée, ils ne passaient pas inaperçus à Vienne.

Dans l’Autriche des Habsbourg, au milieu du 19e siècle, le colportage était strictement réglementé. Seuls étaient autorisés à le pratiquer les habitants de régions défavorisées où l’agriculture ne suffisait pas à assurer la subsistance. Certaines régions se sont ainsi spécialisées dans des biens ou services particuliers, comme les rétameurs de Haute-Hongrie (aujourd’hui Slovaquie occidentale). Les colporteurs de ces régions ont commencé par exercer dans les régions voisines de Bohème ou de Hongrie méridionale, pour ensuite se retrouver dans tout l’empire. Polyglottes, ils se sont établis en Italie, en Russie, à Constantinople et enfin, par milliers, aux États-Unis.

Don du Professeur Maluchinsky en 1897, l’assiette est intéressante à plus d’un titre : son décor est représentatif de la faïence Habaner et elle a été réparée au fil de fer. Quand elle entre dans les collections, le rétamage est déjà sur le déclin. De nouveaux produits et matériaux, moins chers et plus résistants, ont porté un coup quasi-fatal à ce métier. Le rétameur connaît par contre son heure de gloire en tant que personnage stéréotypé des arts populaires viennois. Costume très prisé lors des fêtes populaires, le rétameur a même sa propre opérette en 1902 : Der Rastelbinder, de Franz Lehár.

Cet objet témoigne tout d’abord de la pratique historique de la réparation. Les ustensiles ménagers en céramique ou en métal réparés par les rétameurs coûtaient très cher. Pour de nombreuses familles, c’était un patrimoine qui se transmettait de génération en génération. Cet objet témoigne également du statut des métiers de la réparation. Les rétameurs, pourtant détenteurs d’un savoir-faire très demandé, avaient piètre réputation. Menant une vie itinérante, loin de leur famille, victimes de discrimination ethnique... Une vie de misère et le travail des enfants étaient monnaie courante. Les Viennois les considéraient comme d’importuns colporteurs, voire des mendiants.

Matériau

Faïence / fil de fer

Numéro d'inventaire

ÖMV/6.215

Dimension

7x32,2cm

Droits d'auteurs

Musée des arts et traditions populaires (Vienne)

Statut

En réserve

Crédit des images

© Volkskundemuseum Wien

Trésor de l’ ge du Bronze de Wöllersdorf

- Artiste/Fabricant(e)

- Inconnu

- Date de production/création

- 1000-800 avant notre ère

- Entrée dans la collection du musée

- 1902, acheté auprès d’un collectionneur d’antiquités

- Lieu d’origine

- Wöllersdorf, Autriche

- Lieu actuel

- Museum of Natural History Vienna, Austria

Un trésor qui ne saute pas aux yeux. Que pouvons-nous apprendre d’un tas de détritus préhistoriques ?

Il s’agit du dépôt d’un total de 61 pièces d'armes et d'équipements en bronze pesant plus de 3 kg à Wöllersdorf, en Autriche. Le trésor est constitué de débris de bronze et de fragments d’objets typiques de la première partie de l’ ge du Bronze tardif (1000-800 avant notre ère). Il contient une grande variété d’objets brisés, notamment des armes, des haches, des outils, des bijoux, des pièces métalliques et des fils. La plupart de ces objets ont été endommagés et beaucoup ont été délibérément réduits en fragments.

Le dépôt d’objets métalliques est un phénomène typique de l’ ge du Bronze tardif (vers 1000 avant notre ère). Ces dépôts étaient notamment constitués d’armes, d’outils, de récipients, de bijoux, de pièces de chariot et même d’équipements rituels, y compris de belles pièces et de beaux fragments intacts ainsi que du métal brut. Ils ont été découverts dans des paysages magnifiques, sur des sites d’habitat, dans des masses d’eau ou dans des zones reculées. De nombreux chercheurs les ont interprétés comme des structures de stockage pour les forgerons itinérants ou les marchands de l’ ge du Bronze à cause de leur valeur matérielle, ou bien comme des caches en temps de guerre. Cependant, les trésors contenant des objets brisés peuvent également constituer les déchets d’une économie du recyclage très répandue, ce qui témoignerait d’une utilisation prudente et efficace des ressources.

Les artefacts ont été trouvés dans le petit village de Wöllersdorf, en Autriche, au tout début du 20e siècle. Ils ont ensuite été achetés par le musée d’histoire naturelle de Vienne en 1902. Malheureusement, la documentation concernant la personne qui a découvert le trésor de Wöllersdorf a été perdue.

Il a été démontré que ce trésor de fragments d’objets en bronze était censé être refondu pour fabriquer de nouveaux objets. Il y a trois mille ans, bien avant la révolution industrielle, la collecte de matières premières et la production d’objets étaient des processus chronophages. Le recyclage et la réutilisation des matières ont toujours été monnaie courante tout au long ou presque de l’histoire de l’humanité. C’est tout particulièrement vrai, mais pas uniquement, pour les périodes durant lesquelles les ressources étaient rares (par exemple, les périodes de guerre et d’après-guerre).

Matériau

Bronze

Numéro d'inventaire

NHM_PA_37392-37411

Dimension

Les objets mesurent entre 3,5 et 14,5 cm de large.

Droits d'auteurs

Musée d’histoire naturelle, Vienne

Statut

Exposé

Crédit des images

Musée d’histoire naturelle, Vienne, Photographies: Alice Schumacher

Recyclage textile à l’âge du Fer

- Artiste/Fabricant(e)

- Inconnu

- Date de production/création

- 800-600 avant notre ère

- Entrée dans la collection du musée

- 1967 et 1990, fouilles archéologiques menées par le département de la préhistoire

- Lieu d’origine

- Hallstatt, Autriche

- Lieu actuel

- Museum of Natural History Vienna, Austria

Une pratique de l'âge de fer : Déchirer le tissu en bandes et le réutiliser comme matériel de reliure.

Cet objet est un fragment de tissu jaune avec nœud et restes de deux bandes de serge vert olive nouées ensemble. On a retrouvé des textiles dans plusieurs strates géologiques de l’âge du Fer de la mine de sel de Hallstatt (800-600 avant notre ère). Certains avaient été déchirés en bandelettes pour servir de matériau de réparation.

Il y a des milliers d’années, la fabrication du tissu était un processus extrêmement fastidieux, car toutes les tâches (élevage, tonte, filage, tissage) devaient se faire sans l’aide des outils modernes. Il était donc essentiel de prendre grand soin des matières textiles. Nous ne savons pas exactement qui était chargé de leur fabrication, même si les outils nécessaires à cette tâche, tels que les fuseaux et les poids de métier à tisser, ont surtout été retrouvés dans des tombes de femmes. Les textiles de Hallstatt ont été trouvés dans une mine de sel et certains présentent des traces caractéristiques de déchirures et de nœuds. Ce n’était sans doute pas la destination initiale de ces tissus, qui faisaient peut-être partie d’un vêtement à l’origine, mais il a finalement été recyclé et utilisé comme pièce de raccommodage.

Dans plusieurs sites archéologiques d’Europe centrale, nous avons retrouvé des matières textiles dont les nœuds caractéristiques permettent de conclure qu’elles ont été délibérément déchirées en bandelettes et réutilisées comme matériau de réparation. Les deux mines de sel autrichiennes de Hallstatt et de Dürrnberg, datées du 1er millénaire avant notre ère, témoignent de cette pratique. Les cordes et cordages utilisés dans les mines de sel étaient généralement fabriqués à partir de bois et de plantes. S’il n’y en avait pas, on utilisait des bandes de tissu, des lanières de cuir ou des brindilles élastiques.

Le musée d’histoire naturelle de Vienne mène des recherches en collaboration avec la ville de Hallstatt depuis plus d’un siècle. Il a d’ailleurs ouvert un bureau sur place, d’où les scientifiques continuent de mener leurs travaux. Tous les ans depuis les années 1960, la mine de sel de Hallstatt fait l’objet de fouilles archéologiques. Les objets qu’on y découvre sont immédiatement intégrés à la collection du musée.

Avant la révolution industrielle, la production de textiles prenait beaucoup de temps. Le recyclage des vêtements était donc une pratique courante, tout particulièrement (mais pas exclusivement) lorsque les ressources venaient à manquer, par exemple pendant ou juste après une guerre. Les textiles ont été régulièrement modifiés ou adaptés à de nouveaux usages tout au long de l’histoire. Différents exemples, allant de l’âge du Bronze au début de la période moderne, témoignent des différentes fonctions des textiles recyclés : calfatage sur les navires, rembourrage dans les châteaux forts et étanchéification dans les mines de cuivre. Les textiles ont également été utilisés comme revêtements ornementaux, articles d’hygiène et tissus multiusages. Ainsi, le recyclage des vêtements conduit à de nombreuses réutilisations.

Matériau

Laine de mouton

Dimension

En centimètres: Tissu jaune: 11,5 x 4,5; Tissu vert: 29 x 10 (les deux pièces ensemble)

Numéro d'inventaire

NHM_PA_77.334 (HallTex 78) and NHM_PA_89.724 (HallTex 121)

Droits d'auteurs

Musée d’histoire naturelle, Vienne

Statut

En réserve

Crédit des images

Musée d’histoire naturelle, Vienne, photographies: Alice Schumacher

Le gant est de retour !

- Artiste/Fabricant(e)

- Art populaire

- Date de production/création

- Artisanat familial, années 1930

- Entrée dans la collection du musée

- Années 2000

- Lieu d’origine

- île de Muhu, diaspora estonienne, Europe

- Lieu actuel

- Estonian national museum, Tartu, Estonia

Tricoté en Estonie, rapatrié d'Allemagne en tant que déchet.

« J’ai trouvé ce gant ethnographique dans la boutique d’occasion de la rue Veski à Tartu. Il a été tricoté sur la belle île de Muhu, sur la côte est de la mer Baltique. J’ai demandé d’où provenaient les objets et on m’a dit d’Allemagne. J’ai acheté le gant pour 5 couronnes estoniennes et je l’ai donné au musée. Je me suis demandé comment ce gant s’était retrouvé en Allemagne. En fait, l’Allemagne comptait d’énormes camps de réfugiés pour les Estoniens — un Estonien d’un camp de réinstallation en Allemagne a-t-il emporté ses gants chauds avec lui ? Ou s’agit-il d’un soldat ayant participé à une bataille sur l’île de Muhu et qui les a reçus pour se réchauffer les mains ? En tout cas, je me suis bien torturé les méninges pour savoir comment ce gant avait été jeté avant de revenir en Estonie dans le cadre de l’aide humanitaire. J’ai présenté ce magnifique gant ethnographique en 2009 dans le cadre de l’exposition célébrant le 100e anniversaire du Musée national afin de donner un exemple de la façon dont les objets finissent par arriver au Musée. »

Reet Piiri, ethnologue / Musée national estonien / 2022

Estonie, Allemagne, camps de réinstallation après la Seconde Guerre mondiale, nouveau réseau de vente au détail des années 1990 et Union européenne.

La collection de gants du Musée national portant des motifs traditionnels estoniens est exceptionnellement riche – 4 116 gants au total –, notamment des gants à l’histoire intrigante et aux magnifiques motifs estoniens qui ont rejoint les collections grâce à la diaspora estonienne.

Les gants portant des motifs traditionnels constituent un matériel d’exposition intéressant du point de vue des techniques (tricotage à l’aide d’aiguilles), des particularités ethnographiques entre les paroisses estoniennes, de l’enseignement des couleurs (utilisation de la laine), du motif comme système sémiotique et ils fournissent au Musée de nombreux indices sur la signification des costumes populaires et sur leur port que le Musée peut utiliser dans le cadre de ses programmes éducatifs.

Le système d’aide humanitaire en Europe ; d’énormes quantités de vêtements textiles ont pris le chemin des pays baltes (et de l’Estonie) après le retour de l’indépendance de ces pays ; en Allemagne, ils sont peut-être tombés de poubelles ou de conteneurs de tri ; ils sont peut-être partis de chez un Européen qui déménageait ou faisait des travaux pour arriver chez un Estonien au lieu de se retrouver dans une décharge.

Matériau

vêtements d’hiver

Dimension

largeur : 12.0 cm ; longueur : 25.0 cm

Droits d'auteurs

Musée national estonien

Statut

En réserve de textiles / collections

Crédit des images

Musée national estonien

Le godillot

- Artiste/Fabricant(e)

- Inconnu

- Date de production/création

- 20e siècle

- Entrée dans la collection du musée

- Terminus post quem 1950

- Lieu d’origine

- Ozzano Taro, Collecchio, Parme, Émilie-Romagne, Italie

- Lieu actuel

- Ettore Guatelli Museum foundation, Ozzanno Taro, Italy

Comme le dit le proverbe, on peut en apprendre beaucoup d’une personne en regardant ses chaussures.

Le musée Guatelli présente un godillot utilisé par un jeune paysan. Ce godillot est le point de rencontre de plusieurs histoires. Il a été porté et réparé au-delà de l’impossible pour accompagner le paysan dans ses travaux aux champs, et a également vécu la rencontre avec un collecteur qui l’a trouvé dans un grenier et l’a apporté au musée Guatelli. Il raconte par ailleurs l’histoire de deux photographes romains qui l’ont pris en photo pour pouvoir l’emmener en voyage dans le monde entier sous la forme d’une affiche. La dernière histoire est celle de son intégration au projet d’Ettore Guatelli pour son musée des objets retrouvés, riches du savoir-faire du monde paysan, où l’on ne jetait rien.

Le godillot du musée Guatelli sollicite notre curiosité de différentes manières. La première nous reconnecte à une dimension qui n’est plus locale, exclusivement liée à la campagne émilienne, mais nous ramène à la vie et au travail dans les campagnes d’Europe et du monde. Combien de godillots ont ainsi été réparés au fil du temps, ressemelés jusqu’à la corde pour parcourir des routes inconnues ? Aujourd’hui, ce godillot peut faire figure d’image symbolique du pas qui permet de franchir les frontières pour accomplir un cheminement commun et célébrer la valeur de la liberté.

Dans les années 1950, Ettore Guatelli commence à fréquenter de plus en plus assidûment les entrepôts des collecteurs de déchets au pied de l’Appennin dans la région de Parme et donne forme à ce qui deviendra son musée. Au mitan des années 1970, la collection d’Ettore Guatelli s’agrandit considérablement et s’insère sans préavis dans le mouvement de redécouverte et de valorisation de la culture populaire qui anime l’Italie dans les années 1970 et 1980. Son musée devient l’un des représentants les plus uniques et les plus singuliers de la muséographie démo-ethno-anthropologique du 20e siècle italien.

C’est en 1994 qu’un texte d’Ettore Guatelli intitulé « Museo e discarica » (musée et décharge) paraît dans le 5e numéro de la revue « Ossimori ». Il y expose une réflexion importante et très actuelle, par laquelle il anticipe la nécessité, perçue comme urgente aujourd’hui, de se pencher sur le sujet des déchets, mû par une philosophie de la récupération et du recyclage des matériaux et des rebuts qu’il y voit, et encore davantage de la décharge, instrument et espace d’épanouissement d’une véritable « démocratie de l’histoire ».

Matériau

Godillot réparé et ressemelé à de nombreuses reprises avec du fil de fer et des clous

Dimension

24 x 11x 14

Droits d'auteurs

@ Fondazione Museo Ettore Guatelli

Statut

Exposé

Crédit des images

Mauro Davoli

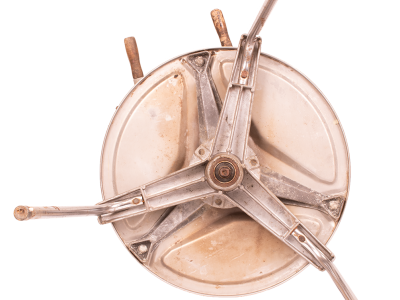

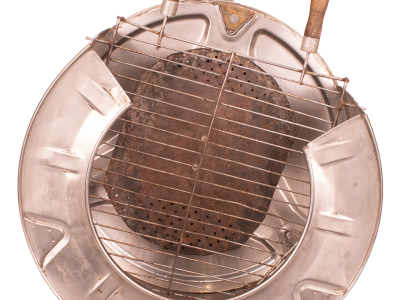

Barbecue fait à partir d’un tambour de lave-linge

- Artiste/Fabricant(e)

- Stanisław Chełstowski

- Date de production/création

- 21e siècle

- Entrée dans la collection du musée

- 2016

- Lieu d’origine

- Janów Podlaski, voïvodie de Lublin, Pologne, Europe

- Lieu actuel

- National Ethnographic Museum in Warsaw, Warsaw, Poland

La nécessité est la mère de l’invention. Elle peut aussi être l’ennemie du déchet.

Il est difficile de déterminer avec précision quand est née la mode du barbecue en Pologne, étant donné que le traitement thermique de la viande est aussi ancien que les traces des premiers feux de camp. Pour l’anthropologue, un gril de fabrication artisanale évoque au moins plusieurs aspects. Le premier, c’est une manière populaire de passer son temps libre, caractérisée par le barbecue et l’odeur particulière du charbon de bois en train de brûler : amis, bière et musique, peu importe le lieu – il peut s’agir d’un balcon d’immeuble. L’aspect suivant a trait aux habitudes, et plus précisément la formation des habitudes alimentaires des Polonais. Aujourd’hui, le barbecue est la première victime de la politique vegan anti-viande. On trouve comme autre aspect la gestion des déchets en Pologne. Si on n’avait pas fabriqué un barbecue avec ce tambour de machine à laver, c’est le lave-linge tout entier qui aurait été jeté dans la nature.

Cet objet et sa nature ne sont nullement exceptionnels ni spécifiques à la culture polonaise. La raison de sa fabrication, de même que son objectif, sont de nature profondément humaine : la créativité, la faim et le partage des repas. Seule une couche culturelle, à savoir comment et ce que nous mangeons, où et avec qui, nous distingue les uns des autres : il n’y a rien de meilleur qu’une côte de porc salée cuite au barbecue, servie avec une sauce au miel et à la moutarde et une bière bien fraîche – tiens, j’entends déjà des protestations.

Ce barbecue de fabrication artisanale et contemporaine fait partie d’une collection dédiée aux objets de la vie quotidienne dans le cadre de l’histoire de la culture rurale polonaise, caractérisée par une pénurie chronique. Cette pénurie a stimulé la créativité et la capacité d’adaptation. Avec l’essor de l’économie capitaliste et de la société de consommation, ce type de bricolage se voit relégué dans le domaine des loisirs et des savoir-faire. Ces produits sont souvent associés à un statut économique inférieur chez la personne l'ayant fabriqué.

Le principal lien entre cet objet et la notion de déchet au sens large est le concept de réutilisation - le fait de réutiliser un objet existant et de lui donner une nouvelle fonction. Si on le considère comme un produit d’une culture de gestion de la pénurie, c’est alors tout un éventail de concepts qui entrent en jeu, et qui ont trait à l’être humain rabaissé à la catégorie des déchets, et qui vit à la marge, en dehors du contrôle de la société.

Matériau

Acier, découpe, soudure et torsion

Dimension

Hauteur 74cm; Diamètre 45,5cm

Numéro d'inventaire

PME 58930/1-2

Droits d'auteurs

Musée ethnographique national

Statut

En réserve

Crédit des images

Photo Edward Koprowski