Deutscher Helm-Bettwärmer

- Künstler(in)/Hersteller(in)

- Unbekannt

- Datum der Herstellung/Erstellung

- 20. Jahrhundert (nach dem Zweiten Weltkrieg)

- Herkunftsort

- Ozzano Taro, Collecchio, Parma, Emilia-Romagna, Italien, Europa

- Eingang in die Museumssammlung

- Nach 1950

- Aktueller Standort

- Ettore Guatelli Museum foundation, Ozzanno Taro, Italy

Wenn Dir das Leben Helme schenkt... Metall galt lange Zeit als ein wertvolles Material, das man nicht ungenutzt ließ.

Die Objekte des Museums Ettore Guatelli erzählen vom Gewöhnlichen und zeugen gleichzeitig von Kreativität und handwerklichem Können. Sie spiegeln den Willen und die Fähigkeit wider, Probleme praktischer Art durch die Neuinterpretation der Objekte zu lösen. In diesem Fall wurde der Helm, der einem deutschen Soldaten am Ende des Zweiten Weltkriegs gehörte, zu neuem Leben erweckt und ein Griff aus Holz angeschweißt. So konnte der Helm mit Holzkohlen befüllt und als Bettwärmer unter die Decke gelegt werden, damit man vor allem im Winter nachts nicht fror.

Ettore Guatelli hat nicht nur dieses Objekt vor dem Vergessen bewahrt, sondern eine ganze Reihe von Helmen aus dem Zweiten Weltkrieg. In dem Museum, das seinen Namen trägt, werden Objekte ausgestellt, die in Alltagsgegenstände umgewandelt wurden. All diese Objekte zusammen ermöglichen den Einblick in die ländlichen Provinzen Europas nach dem Zweiten Weltkrieg, die reich waren an kreativen Idee. So entstanden allerorts einfache, aber geniale Erfindungen, die aus der Notwendigkeit geboren wurden. In diesem Fall lassen uns die Helme auch über die emotionale Dimension nachdenken: Welche Gefühle hegten die Menschen in den besetzten Gebieten gegenüber den Besatzern? Was empfanden sie zum Zeitpunkt ihrer Befreiung?

In den 1950er Jahren des 20. Jahrhunderts suchte Ettore Guatelli immer häufiger die Lagerräume der Sammler um den Apennin von Parma auf und so nahm allmählich Form an, was später zu seinem Museum werden sollte. Mitte der 1970er Jahre hatte die Objektsammlung von Ettore Guatelli so beachtliche Ausmaße erreicht, dass sie Teil der Bewegung zur Wiederentdeckung und Wertschätzung der Volkskultur wurde, die in Italien in den 1970er und 1980er Jahren ihre Blütezeit erreichte. So wurde sein Museum zu einer der einzigartigen und einmaligen Ausdrucksformen der demo-ethno-anthropologischen Museografie des 20. Jahrhunderts in Italien.

Mit den Objekten des Spontandesigns wird die Mentalität der Wiederverwendung und Verwertung – eine ursprüngliche und weniger programmatisch strukturierte Form des modernen Recyclings – verdeutlicht. Aus dem Gebot, sich an das zur Verfügung Stehende anzupassen, entstanden geniale Kreationen: neu zusammengesetzt, wiederverwendet, nie weggeworfen.

Material

Deutscher Armeehelm (aus dem Zweiten Weltkrieg) mit Holzgriff, umfunktioniert als Bettwärmer

Masse

22 (H) 45 (l) 22 (p)

Inventarnummer

107

Copyright

@ Fondazione Museo Ettore Guatelli

Status

Ausgestellt

Bildnachweis

Mauro Davoli

„Geben um zu helfen“-Schilder

- Künstler(in)/Hersteller(in)

- Les Petits Riens

- Datum der Herstellung/Erstellung

- ca. Ende der 1970er – Anfang der 1980er Jahre

- Eingang in die Museumssammlung

- 2022

- Herkunftsort

- Brüssel, Belgien, Europa

- Aktueller Standort

- House of European History, Bruxelles, Belgique

Die kleinen Dinge, die wir wegwerfen, könnten das Leben anderer Menschen verändern.

Der Priester Edouard Froidure (1899–1971) gründete Les Petits Riens im Jahr 1937. Anstatt Bedürftige herablassend zu behandeln, förderten Wohltätigkeitsorganisationen wie seine eine unabhängige Selbsthilfe. Dadurch konnten arbeitslose Menschen gebrauchte Gegenstände sammeln und verkaufen, um etwas Geld zu verdienen. Diese Personen lebten auch in Wohnungen zusammen, die von der Wohltätigkeitseinrichtung zur Verfügung gestellt wurden. Das Logo von Les Petits Riens stellt einen dieser Männer dar, wie er petits riens trägt, was sich im Deutschen etwa mit ‚Kleinigkeiten‘ übersetzen lässt.

Karitative Einrichtungen wie diese wirkten auch jenseits der benachteiligten Gruppen, zu deren Hilfe sie gegründet wurden. Zu jener Zeit beeinflussten sie auch das Konsumverhalten und die Wiederverwendung im weiteren Sinne. Anstatt alte Artikel zu reparieren oder einer neuen Verwendung zuzuführen, hatten Menschen jetzt die Möglichkeit, sie guten Gewissens wegzugeben, woran Slogans wie der von Les Petits Riens „Geben, um zu helfen“ bewusst appellierten.

Im 19. Jahrhundert entstanden die ersten karitativen Organisationen, die sich der Wiederverwendung und dem Verkauf von Gebrauchtartikeln widmeten. Alles begann mit der Heilsarmee, die im Jahre 1865 in London gegründet wurde, und weitere Organisationen folgten schon bald. In Brüssel verkörperte Les Petits Riens diese neue Art von karitativen Einrichtungen.

Heute betreibt Les Petits Riens 27 Läden in Belgien. In der EU expandieren neue, gewinnorientierte Akteure wie Online-Plattformen für Gebrauchtartikel. Das Tragen von Gebrauchtkleidung kommt über soziale Schichten hinweg immer mehr in Mode. Wohltätigkeitseinrichtungen profitieren dabei von diesem Trend und leiden gleichzeitig darunter, wie die Les Petits Riens Mitarbeiterin Celine feststellt. Einerseits verlieren sie im Wettbewerb mit gewinnorientierten Unternehmen. „In den letzten Jahren versuchen die Menschen, ihre Gebrauchtartikel zu verkaufen, bevor sie diese spenden. Was dann zum Spenden übrig bleibt, ist daher sehr oft von minderer Qualität: [es ist] das, was man nicht verkaufen konnte!“ Andererseits gewinnen die karitativen Einrichtungen so neue junge Kundschaft.

Dieses Objekt stammt von einem lokalen partizipativen Prozess, der während der Vorbereitung von Ausgedient durchgeführt wurde und bei dem lokale Abfallexpertinnen und -Experten die Inhalte der Ausstellung mitgestalteten. Diese Expertengemeinschaft hat durch ihre Aussagen und die Leihgabe von Objekten zur Ausstellung beigetragen. Les Petits Riens war einer der beteiligten Partner und hat den Kontakt zwischen dem Haus der Europäischen Geschichte und Celine, sowie anderen Personen hergestellt.

Karitative Organisationen wie Les Petits Riens wirken nach wie vor über die benachteiligten Gruppen, denen sie unmittelbar helfen, hinaus. Sie üben weiterhin einen großen Einfluss auf das Konsum-, Wiederverwendungs- und Wegwerfverhalten der Menschen aus. Das Tragen von Gebrauchtkleidung kommt über soziale Schichten hinweg immer mehr in Mode und trägt den Sorgen um umweltfreundliches und sozial verträgliches Einkaufen Rechnung. Celine, die für Les Petits Riens arbeitet, hat festgestellt, dass karitative Organisationen neue junge Kundinnen und Kunden gewinnen, „die wirklich aus Überzeugung kommen, um anders zu konsumieren“ und für die „das Kaufen von Gebrauchtkleidung nahezu etwas Aktivistisches hat“.

Darüber hinaus ermöglicht und erleichtert Les Petits Riens durch ihr Netzwerk das Spenden von Kleidern, die nicht mehr getragen werden. Die Organisation kann Menschen dabei helfen, das vorzeitige Entsorgen von Kleidung in der Mülltonne zu vermeiden, weil Spenden genau so einfach sein kann wie Aussortieren.

Material

Holz

Masse

145,00 x 70,00 x 7,00 cm (H x B x T)

Inventarnummer

2021.0050.72 and 2021.0050.262

Copyright

House of European History, Brussels, Belgium

Status

Ausgestellt in der Sonderausstellung: Ausgedient - Die Geschichte der modernen Wegwerfgesellschaft

Bildnachweis

Photo 2022 by Regular Studio, © EU, European Parliament

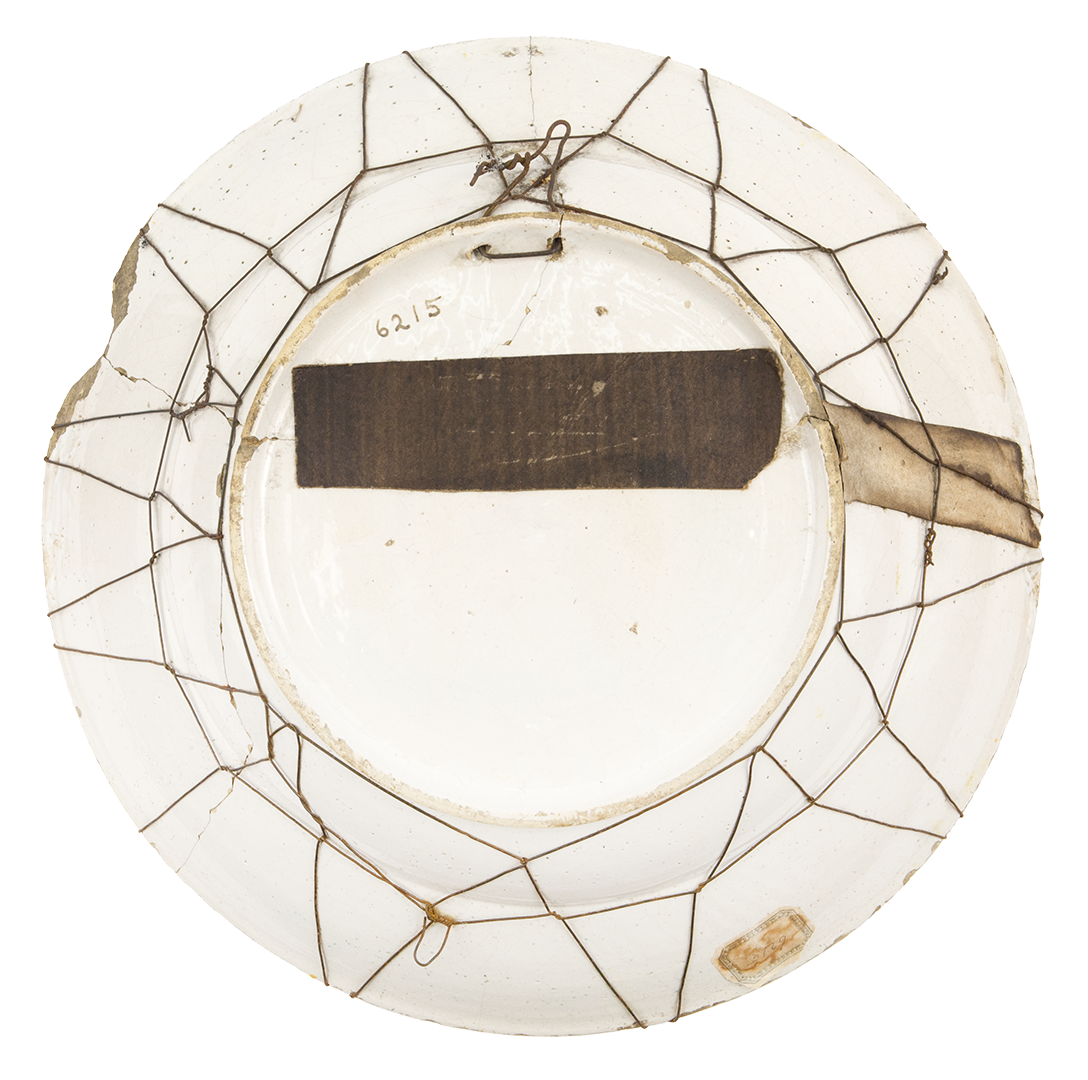

Reparierter Teller

- Künstler(in)/Hersteller(in)

- Unbekannt

- Datum der Herstellung/Erstellung

- frühes 19. Jahrhundert

- Herkunftsort

- Westslowakei, Europe

- Eingang in die Museumssammlung

- 1896

- Aktueller Standort

- Austrian museum of folk life and folk art, Vienna, Austria

Die Fähigkeiten, die in einer Gesellschaft am meisten geschätzt werden, sagen viel über sie aus.

Dieser Teller mit dem unverwechselbaren gelben Hirsch im slowakischen Habaner-Dekor, der von Kesselflickern repariert wurde, entstand zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Es ist unklar, wann genau die Kesselflickerarbeiten stattfanden. Die slowakischen Kesselflicker, genannt „Rastelbinder“ (vom Rost der Drahtwaren), waren bis ins 20. Jahrhundert Teil des optischen und akustischen Stadtbildes und Hinterhoflebens der Donaumonarchie. Die bekanntesten Vertreter der slowakischen Hausierergruppen zogen durch ganz Europa, flickten zerbrochene Töpferwaren und verkauften selbstgemachte Haushaltsutensilien wie Siebe, Schöpfkellen, Körbe und Mausefallen. Ihre charakteristischen slowakischen Trachten und die bunte Palette an Produkten, die sie mit sich führten, machten sie zu einem unübersehbaren Blickfang, besonders in Wien.

Im österreichischen Teil der Donaumonarchie wurde der Hausierhandel Mitte des 19. Jahrhunderts streng reguliert. Doch gerade der Bevölkerung aus strukturschwachen Gebieten, in denen die Landwirtschaft keine ausreichende Lebensgrundlage bot, wurde – unter strengen Auflagen – dieser dringend benötigte Erwerb gewährt. Dabei haben sich bestimmte Regionen auf bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen spezialisiert. Das war auch bei den Kesselflickern aus der Westslowakei (damals Oberungarn) der Fall. Die Männer aus diesen Gebieten zogen zunächst als Wanderhändler in benachbarte Gebiete in Böhmen oder Südungarn. Später waren sie in allen Teilen der Monarchie zu finden. Ihr Sprachtalent führte sie von Italien nach Russland und Konstantinopel, und schließlich zu Tausenden auch in die USA.

Der Teller kam 1897 als Geschenk ins Volkskundemuseum (Pf. Maluchinsky). Die Platte war für das Museum in zweierlei Hinsicht interessant: Zum einen als keramisch bemerkenswertes Exemplar einer bestimmten Fayence mit Habaner-Dekor. Und zum anderen wegen der Kesselflickerarbeit. Der Handel und das Handwerk der Kesselflicker waren bereits im Niedergang begriffen, als sie ins Museum kamen. Einerseits hatten neue, billigere und widerstandsfähigere Materialien und Produkte ihre Geschäftstätigkeit stark beeinträchtigt. Andererseits verbesserte sich der Ruf der Kesselflicker durch die Einordnung als „Wiener Typen“ deutlich, etwa wenn sie als stereotype und klischeehafte Darstellungen in der Genre- und Volksmalerei vorkamen. Um 1897 zum Beispiel war der „Rastelbinder“ eine beliebte Verkleidung bei verschiedenen Kostümfesten und 1902 wurde ihm in der Operette „Der Rastelbinder“ von Franz Lehár ein weiteres Denkmal gesetzt.

Der Teller mit Kesselflickerarbeiten ist im Zusammenhang mit Abfall in mehrfacher Hinsicht interessant. Einerseits zeigt er die historische Kultur des Reparierens. Die Gegenstände, die die Kesselflicker reparierten, z. B. Haushaltsgegenstände aus Keramik oder Metall, waren teuer in der Herstellung und für viele Menschen waren sie wertvolle Besitztümer, die über Generationen weitergegeben wurden. Andererseits verweist der Teller auf die Menschen, die mit kaputten Gegenständen arbeiteten. Obwohl die Kesselflicker für ihr Handwerk gefragt waren, war ihr Ansehen in der Bevölkerung gering. Ihr Leben und Arbeiten war geprägt von Wanderarbeit fernab ihrer Familien, Kinderarbeit, schlechten Lebensbedingungen und ethnisch bedingter Diskriminierung. Von der Wiener Bevölkerung wurden sie meist als lästige Hausierer oder gar Bettler wahrgenommen.

Material

Fayence/Pinselstriche

Inventory number

ÖMV/6.215

Masse

7x32,2cm

Copyright

ÖMV/6215 © Volkskundemuseum Wien

Status

Im Lager

Bildnachweis

© Volkskundemuseum Wien

Bronzezeitliches Depot aus Wöllersdorf

- Künstler(in)/Hersteller(in)

- Unbekannt

- Datum der Herstellung/Erstellung

- 1000-800 v. Chr.

- Herkunftsort

- Wöllersdorf, Österreich, Europe

- Eingang in die Museumssammlung

- 1902, erworben von einem Antiquitäten-Sammler

- Aktueller Standort

- Museum of Natural History Vienna, Austria

Es handelt sich um einen größeren Schatz, als es auf den ersten Blick erscheint. Was können wir von einem Haufen prähistorischem Schutt lernen?

In Wöllersdorf, Österreich, wurden insgesamt 61 Bruchstücke von Waffen und Geräten aus Bronze mit einem Gewicht von über 3 kg deponiert. Das Depot besteht aus Metallresten und Objektfragmenten aus Bronze, die typisch für den frühen Abschnitt der Späten Bronzezeit (1000-800 v. Chr.) sind. Es enthält eine Vielzahl an fragmentierten Objekten, einschließlich Waffen, Beile, Schmuck, Metallteile und Draht. Die meisten Objekte sind beschädigt, viele gezielt zerkleinert.

In der Späten Bronzezeit (um 1000 v. Chr.) war das Deponieren von Metallobjekten ein häufiges Phänomen. Die Depots umfassten Waffen, Werkzeuge, Gefäße, Schmuck, Wagenteile, ja sogar rituelle Gegenstände und beinhalteten sowohl intakte und sehr schöne Stücke als auch Fragmente und Rohmetall. Sie wurden in markanten Landschaften, in Siedlungen, an oder in Gewässern und an abgelegenen Orten gefunden. Nach Auffassung vieler Forscherinnen und Forscher handelt es sich dabei um Materiallagerstätten von wandernden Bronzeschmieden oder Händlern oder um Verstecke aus kriegerischen Zeiten. Depots mit fragmentierten Objekten könnten jedoch auch die Überreste einer weit verbreiteten Recyclingwirtschaft sein und auf eine umsichtige und effiziente Nutzung von Ressourcen hinweisen.

Die Artefakte wurden in dem kleinen Dorf Wöllersdorf in Österreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefunden. Sie wurden dann 1902 vom Naturhistorischen Museum Wien angekauft. Leider sind die Aufzeichnungen zu der Person, die das Wöllersdorf-Depot gefunden hat, verloren gegangen.

Das Depot aus fragmentierten Bronzeobjekten zeigt, dass diese wieder eingeschmolzen werden sollten, um aus dem Material neue Gegenstände zu erschaffen. Vor 3000 Jahren – lange vor der Industriellen Revolution – war die Beschaffung von Rohmaterial und die Herstellung von Gegenständen ein langwieriger Prozess und das Recycling und die Wiederverwendung dieser Materialien war nahezu während der gesamten Menschheitsgeschichte übliche Praxis. Dies gilt insbesondere – allerdings keinesfalls ausschließlich – für Zeiten, in denen Ressourcen knapp waren (z. B. Kriegs- und Nachkriegszeiten).

Material

Bronze

Inventarnummer

NHM_PA_37392-37411

Masse

Die Größe der Objekte reicht von 3,5 bis 14,5 cm

Copyright

Naturhistorisches Museum Wien

Status

Ausgestellt

Bildnachweis

Naturhistorisches Museum Wien, Fotos: Alice Schumacher

Textilrecycling in der Eisenzeit

- Künstler(in)/Hersteller(in)

- Unbekannt

- Datum der Herstellung/Erstellung

- 800-600 v. Chr.

- Herkunftsort

- Hallstatt, Österreich, Europe

- Eingang in die Museumssammlung

- 1967 und 1990, archäologische Ausgrabungen durch die Prähistorische Abteilung

- Aktueller Standort

- Museum of Natural History Vienna, Austria

Praxis aus der Eisenzeit: Zerreißen von Stoff in Streifen und Wiederverwendung als Bindematerial.

Dieses Objekt ist ein Fragment eines gelb getigerten Textils mit einem Knoten und den Resten von zwei olivgrünen Twillbändern, die miteinander verknotet sind. In den Eisenzeit-Schichten des Salzbergwerks von Hallstatt wurden verschiedene Textilien gefunden (ca. 800-600 v. Chr.). Einige der Textilien waren absichtlich in Streifen zerrissen und als behelfsmäßiges Bindematerial wiederverwendet worden.

Die Herstellung von Textilien mit all den verschiedenen Arbeitsschritten (Schafe züchten und scheren, Fasern spinnen und weben) war vor Tausenden von Jahren eine zeitraubende Aufgabe und das ohne den Einsatz moderner Werkzeuge. Die sorgsame und verantwortungsvolle Handhabung und Verwendung von Textilien war wichtig. Wir sind nicht sicher, wer für die Herstellung von Textilien verantwortlich war, obwohl Textilwerkzeuge wie Spinnwirtel und Webgewichte normalerweise in Frauengräbern gefunden werden. Die Textilien aus Hallstatt wurden in einem Salzbergwerk gefunden und einige weisen charakteristische Spuren von Rissen und Knüpfungen auf. Dies war sicherlich nicht der primäre Verwendungszweck dieser Textilien, die möglicherweise als Teil eines Kleidungsstücks hergestellt wurden; aber sie wurden letztendlich recycelt und für Reparaturarbeiten verwendet.

Aus verschiedenen Kontexten im prähistorischen Mitteleuropa wissen wir, dass Textilmaterialien absichtlich in Streifen gerissen und wiederverwendet wurden, z. B. als behelfsmäßiges Bindematerial, was an dafür charakteristischen Knoten zu erkennen ist. Eindeutige Beweise dafür stammen aus zwei prähistorischen Salzbergwerken in Österreich, Hallstatt und Dürrnberg, die grob auf das 1. Jh. v. Chr. datiert werden. Normalerweise wurden in den Salzbergwerken vor allem Schnüre und Seile aus verschiedenen Gehölzen und Gräsern als Bindematerial verwendet. Wenn diese nicht zur Hand waren, wurden Textilstreifen, Lederstreifen oder sogar junge biegsame Zweige verwendet.

Das Naturhistorische Museum Wien führt seit mehr als 100 Jahren Forschungsarbeiten in Zusammenarbeit mit der Stadt Hallstatt durch. Das Museum hat eine Außenstelle in der Stadt, von der aus die Wissenschaftler ihrer Arbeit nachgehen. Seit den 1960er Jahren finden im Salzbergwerk Hallstatt regelmäßig wissenschaftliche archäologische Ausgrabungen statt. Die dort ausgegrabenen Artefakte gelangen unmittelbar in die Sammlung des Museums.

Die Herstellung von Textilien war vor der industriellen Revolution ein zeitaufwändiger Prozess, und die Wiederverwertung von Textilien war die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte eine gängige Praxis. Dies gilt insbesondere, aber keineswegs ausschließlich, für Zeiten, in denen die Ressourcen knapp waren (z. B. in Kriegs- und Nachkriegszeiten). Textilien wurden im Laufe der Geschichte regelmäßig umgearbeitet oder für neue Zwecke angepasst. Verschiedene Beispiele von der Bronzezeit bis in die frühe Neuzeit zeigen, für welch unterschiedliche Zwecke recycelte Textilien verwendet wurden, z. B. als Abdichtungsmaterial für Schiffe, als Füllmaterial für Hohlräume in mittelalterlichen Burgen und als Dichtungsmaterial für die Wasserwirtschaft in Kupferminen. Textilien wurden auch als Abdeckungen und für hygienische Zwecke verwendet und dienten als verschiedene Arten von Behelfsmaterial. Beim Kleidungsrecycling werden Kleidungsstücke auf verschiedene Weise wiederverwertet.

Material

Schafwolle

Masse

gelbes Textil: 11,5 x 4,5 cm; grünes Textil: 29 x 10 cm (beide Teile zusammen)

Inventarnummer

NHM_PA_77.334 (HallTex 78) and NHM_PA_89.724 (HallTex 121)

Copyright

Naturhistorisches Museum Wien

Status

Im Lager

Bildnachweis

Naturhistorisches Museum Wien, Fotos: Alice Schumacher

Der Handschuh ist wieder da!

- Künstler(in)/Hersteller(in)

- Volkskunst

- Datum der Herstellung/Erstellung

- selbstgemachtes Handwerk, 1930er-Jahre

- Eingang in die Museumssammlung

- 2000er-Jahre

- Herkunftsort

- Estnische Diaspora

- Aktueller Standort

- Estonian national museum, Tartu, Estonia

In Estland gestrickt, als Abfall aus Deutschland zurückgeholt.

„Ich habe diesen ethnografischen Handschuh, der auf der schönen Insel Muhu an der Ostküste der Ostsee gestrickt wurde, im Secondhandladen in der Veski-Straße in Tartu gefunden. Ich fragte, woher ihre Waren kommen, und sie sagten, aus Deutschland. Ich kaufte den Handschuh für 5 Estnische Kronen und übergab ihn dem Museum. Ich frage mich, wie dieser Handschuh nach Deutschland gekommen war. Tatsächlich gab es in Deutschland große Flüchtlingslager für Esten; hatte ein Este, der in Deutschland in ein DP-Lager kam, seine warmen Handschuhe mitgenommen? Oder war es ein Soldat, der auf Muhu kämpfte und sie zum Wärmen seiner Hände bekam? Ich hatte jedenfalls alle möglichen Ideen, wie dieser Handschuh als Abfall endete und im Rahmen der humanitären Hilfe nach zurück Estland kam. Ich habe diesen schönen ethnografischen Handschuh 2009 im Rahmen der Ausstellung des Nationalmuseums anlässlich seines 100. Jubiläums als Beispiel dafür ausgestellt, wie Objekte in Museen gelangen.“

Reet Piiri, Ethnologin / Estnisches Nationalmuseum / 2022

Estland, Deutschland, DP-Lager nach dem Zweiten Weltkrieg, das neue Einzelhandelsnetzwerk der 1990er-Jahre und die EU

Die Sammlung traditioneller estnischer gemusterter Handschuhe des Estnischen Nationalmuseums ist außergewöhnlich reichhaltig - insgesamt 4 116 Stück - und umfasst Handschuhe mit schönen estnischen Mustern und interessanten Geschichten, die aus der estnischen Diaspora in die Sammlung gelangt sind. Handschuhe mit traditionellem Muster eignen sich gut als Ausstellungsstücke: Techniken (Stricken mit Nadeln), ethnografische Besonderheiten zwischen estnischen Gemeinden, Lehre im Bereich der Färbetechnik (Verwendung von Wolle), Muster als semiotisches System; sie liefern viele Hinweise auf die Bedeutung von Trachten und darauf, wie diese getragen wurden, die das Museum in seinen Bildungsprogrammen verwenden kann.

System der humanitären Hilfe in Europa; es wurden enorme Mengen an Kleidungsstücke aus Textilien in neuen unabhängigen baltischen Staaten, auch nach Estland, gebracht; in Deutschland hätten sie in Müllcontainern oder in Sammelboxen gebracht werden können; möglicherweise sind sie infolge eines Umzugs oder einer Renovierung aus dem Zuhause eines Europäers anstatt auf eine Mülldeponie in das Zuhause eines Esten gekommen.

Material

Schafwolle

Masse

Breite: 12,0 cm; Länge: 25,0 cm

Copyright

Estnisches Nationalmuseum

Status

Textilienlager / Sammlungen

Bildnachweis

Estnisches Nationalmuseum

Der Schnürstiefel

- Künstler(in)/Hersteller(in)

- Unbekannt

- Datum der Herstellung/Erstellung

- 20. Jahrhundert

- Eingang in die Museumssammlung

- Nach 1950

- Herkunftsort

- Ozzano Taro, Collecchio, Parma, Emilia-Romagna, Italien, Europa

- Aktueller Standort

- Ettore Guatelli Museum foundation, Ozzanno Taro, Italy

Einem alten Sprichwort zufolge sagen seine Schuhe viel über einen Menschen aus.

-

-

-

-

Material

Reparierter und unzählige Male mit Draht und Nägeln neu besohlter Schnürstiefel

Masse

24 x 11x 14

Copyright

@ Fondazione Museo Ettore Guatelli

Status

Ausgestellt

Bildnachweis

Mauro Davoli

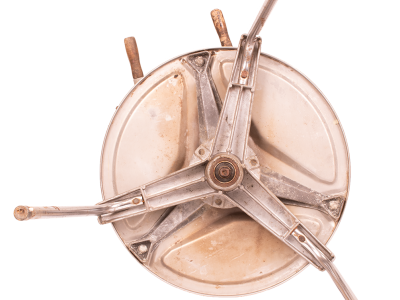

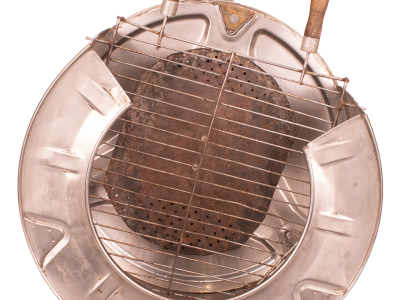

Grill aus einer Waschmaschinentrommel

- Künstler(in)/Hersteller(in)

- Stanisław Chełstowski

- Datum der Herstellung/Erstellung

- Keine Angaben/21. Jahrhundert

- Eingang in die Museumssammlung

- 2016

- Herkunftsort

- Janów Podlaski, Woiwodschaft Lublin, Polen, Europa

- Aktueller Standort

- National Ethnographic Museum in Warsaw, Warsaw, Poland

Not macht erfinderisch – und verhindert das Entstehen von Müll!

Es ist schwierig, genau zu bestimmen, wann Grillen in Polen in Mode kam, aber die Behandlung von Fleisch mit Hitze ist tendenziell so alt wie das erste Lagerfeuer. Für Anthropologen erzählt der selbst gebastelte Grill mehrere Geschichten. Die erste ist eine beliebte Möglichkeit, die Freizeit zu verbringen, für die der Grill und der charakteristische Geruch der verbrannten Holzkohle zu einem Symbol wurden: Freunde, Bier und Musik, der Ort ist irrelevant, es kann auch ein Balkon in einem Wohnblock sein. Ein weiterer Aspekt sind die Gewohnheiten – oder eher die Entwicklung der Essgewohnheiten der Polen. Aktuell ist das Grillen das erste Opfer der Post-Fleisch-Politik der Veganer. Auch die Abfallbewirtschaftung in Polen ist ein wichtiges Motiv. Ohne den Grill aus der Waschmaschinentrommel wäre die gesamte Waschmaschine im Wald gelandet.

Das Objekt und sein Wesen sind in keiner Weise einzigartig für die polnische Kultur. Sowohl die Motivation für die Herstellung des Objekts als auch sein Ziel sind tief in der menschlichen Natur verwurzelt: Kreativität, Hunger und gemeinsames Essen. Erst unsere Kultur, also wie, mit wem, wo und was wir essen, unterscheidet uns: Es gibt nichts Besseres als einen Schweinenacken vom Grill, der in einer Honig-Senf-Sauce mariniert wurde, mit einem kalten Bier – oh, ich höre bereits den Widerspruch.

Der Kontext des modernen, selbstgebauten Grills ist eine Sammlung von alltäglichen Objekten, die von der Geschichte der polnischen Dorfkultur eingerahmt werden, die durch chronischen Mangel geprägt ist. Dieser Mangel hat ein kreatives und adaptives Potenzial freigesetzt. Mit dem Aufkommen der Kapital- und Konsumwirtschaft gelangten derartige Erzeugnisse auch in den Bereich Hobbys und Fertigkeiten. Solche Erzeugnisse wurden häufig mit einem geringeren wirtschaftlichen Status des Erbauers in Verbindung gebracht.

Die grundlegende Dimension, die das Objekt mit dem weiter gefassten Abfallbegriff in diesem Fall verknüpft, ist das Reusing – die Wiederverwendung und Übertragung einer neuen Funktion auf bestehende Objekte. Wenn wir an das Objekt als ein Erzeugnis aus einer Kultur des Mangels denken, dann umfasst das eine ganze Kategorie von Konzepten, die sich auf einen Menschen beziehen, der zu Abfall degradiert wird, einen Menschen, der sich der sozialen Kontrolle entzieht.

Material

Stahl, Schneiden, Schweißen, Ausschneiden und Zusammenschrauben

Masse

Höhe: 74; Durchmesser: 45,5

Inventarnummer

PME 58930/1-2

Copyright

Polnisches Museum für Völkerkunde

Status

Im Lager

Image credit

Bild: Edward Koprowski